第3節 「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体となった取組

平成25(2013)年に、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機として、海外では、日本食レストランが平成25(2013)年からの6年間で約3倍の15万6千店(外務省調べ、農林水産省推計)に増加しました。また、訪日外国人が訪日前に期待していたこととして「日本食を食べること」が最も多くなるなど(*1)、和食文化への関心が高まっており、海外における日本食の評価は好調を維持しています。一方、我が国では、食の多様化や家庭環境の変化等を背景に、和食や地域の伝統的な料理(郷土料理)を受け継ぎ、伝えることが困難になりつつあります。

このような背景を踏まえ、農林水産省では、令和2(2020)年9月に食料・農業・農村政策審議会企画部会の下に食文化振興小委員会を立ち上げ、日本の食文化の海外普及のための効果的な発信方策や国内における和食文化の保護・継承の今後の在り方について議論を行ってきました。最終取りまとめ(令和3(2021)年3月)において、継承の担い手となる地域内の食文化関係者のネットワーク化、「和食は美味しい、楽しい、ヘルシー」といった価値の共有、学校における食文化教育を充実させていくこと等の重要性が示されました。

農林水産省は、地域の食文化を保護・継承していくため、令和元(2019)年度から順次、都道府県別に郷土料理の歴史・由来、関連行事、使用食材、レシピ等を調査し、「うちの郷土料理」としてデータベース化するとともに、情報発信を行う取組を行っています。また、子供たちや子育て世代に対して和食文化の普及活動を行う中核的な人材を育成するために、子育て世代と接点の多い栄養士や保育士等向けの教材作成や研修会を開催する取組を行っています。

さらに、次世代を担う子供たちへ和食文化を伝えていくための取組として、「全国子ども和食王選手権」を実施しており、令和2(2020)年度で5回目の実施となりました。令和2(2020)年度は、日本人の伝統的な食文化である「和食」やふるさとの「郷土料理」に対して子供たちの関心と理解を育むことを目的に実施しました(コラム:和食文化の保護と継承のための取組 参照)。

このほか、活動3年目を迎えた官民協働の「Let’s!和ごはんプロジェクト」においては、「和食の日(11月24日)」を含む11月を「和ごはん月間」として、農林水産省とLet’s!和ごはんプロジェクトメンバー企業等とが連携して和食の魅力や価値を学ぶ研修会を開催し、研修会の内容をYouTubeで一般の方向けに配信しました。

プロジェクトメンバーとなっている企業や団体では、次世代を担う子供たちや子育て世代が「和ごはん」を身近に感じられるような、プロジェクトメンバー間の連携企画、各種イベント等を重点的に実施しました。

また、砂糖に関する正しい知識や砂糖・甘味に由来する食文化の魅力等について広く情報発信を行う「「ありが糖運動」~大切な人への「ありがとう」をスイーツで~(*2)」を展開しています。令和2(2020)年4月からは「ありが糖運動」ロゴマークを制定したほか、SNS(Facebook、Twitter)に「ありが糖運動」公式アカウントも開設し、砂糖に関する情報発信を強化しました。

このほか、和食文化の保護・継承に取り組む一般社団法人和食文化国民会議は、講演会の開催のほか、「和食の日(11月24日)」の前後には、全国の小・中学校、保育所等を対象として和食給食の提供や和食文化に関する授業を実施する「だしで味わう和食の日」の取組を実施するとともに、「五節供(ごせっく)(*3)」にちなんだ和食を推進する取組を行っています。

今後とも、産学官が一体となって和食文化の保護・継承の取組を推進するとともに、国産農林水産物の需要拡大及び地域活性化につなげていくことが重要です。

1 観光庁調べ、「訪日外国人消費動向調査2019年年次報告書」

2 「ありが糖運動」~大切な人への「ありがとう」をスイーツで~(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/kansho/kakudai/

3 「人日(じんじつ)の節供(1月7日)」、「上巳(じょうし)の節供(3月3日)」、「端午(たんご)の節供(5月5日)」、「七夕(しちせき)の節供(7月7日)」及び「重陽(ちょうよう)の節供(9月9日)」のこと。合わせて「五節供(ごせっく)」とされる。節供は、節日に旬の食材でご馳走を作り、神さまにお供えした上で皆で分け合って頂くことで、家族や友人の無病息災を願うことから、「節句」ではなく、本来の意味を伝える「節供」で表現。一般社団法人和食文化国民会議ウェブサイト参照:https://gosekku-washoku.jp/about/(外部リンク)

コラム:和食文化の保護と継承のための取組

「うちの郷土料理」リーフレット

農林水産省では、地域固有の多様な食文化(郷土料理)を地域で保護・継承していくための取組を進めており、令和2(2020)年度は、地方公共団体、大学等研究機関、民間団体、教育関係者、民間企業等を構成員とした地域検討委員会を17県(青森県、宮城県、千葉県、山梨県、長野県、新潟県、福井県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、宮崎県)で開催し、各地域が選定する郷土料理の歴史・由来、関連行事、使用食材、レシピ等の調査を行いました。調査結果については、農林水産省ウェブサイトにおいて情報発信を行っています(*1)。

また、幼稚園・保育所等の教諭・保育士・栄養士や小学校の教諭・栄養教諭・学校栄養職員等を対象として、子供たちや子育て世代に対して和食文化を伝える中核的な人材を各都道府県で育成する取組も行っています。令和2(2020)年度は、8府県(山形県、茨城県、石川県、京都府、島根県、高知県、大分県、鹿児島県)において、オンライン研修会等を開催しました。そして、研修会の修了者を「和食文化継承リーダー」として「おうちで和食~和食で子育て応援サイト~(*2)」に掲載しています。この取組を通じ、女性の社会進出等ライフスタイルの多様化が進み、家庭等での伝承が難しくなっている和食文化が子供たちや子育て世代へ伝わることが期待されています。

次世代を担う子供たちを対象とした、行事食や郷土料理等の和食文化への関心と理解を育むための取組である「第5回全国子ども和食王選手権」では、小学生を対象に「未来に残したい日本の郷土料理」をテーマとした動画の内容を競うYouTube動画コンテストと、未就学児から小学生までを対象に「私の好きな和食」をテーマとした写真を投稿してもらうInstagramフォトコンテストを実施しました。動画コンテストでは、岐阜市(ぎふし)立長良(ながら)小学校(5年生)が「おいしい!みんなのへぼ飯」で和食王に輝きました。また、フォトコンテストにおいても、優秀賞として10組が入賞しました。

1 「うちの郷土料理~次世代に伝えたい大切な味~」(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/index.html

残りの20都府県については、今後掲載する予定

2 おうちで和食~和食で子育て応援サイト~(農林水産省):https://ouchidewashoku.maff.go.jp/(外部リンク)

事例:次世代を担う高校生が食に関する知識などを競い合う

「全国高校生食育王選手権大会」

福井県

福井県は、「食育」という言葉を日本で初めて使ったとされる石塚左玄(いしづかさげん)が生まれた土地であり、食育に積極的に取り組んできました。また、高校を卒業し親元を離れて進学・就職する若者が多いことから、近い将来自立した食生活を送ることになる高校生を対象に、食に関する知識や調理技術などについて「競う」という要素を入れ、食に対する関心を高めるとともに、「食を選択する力」や望ましい食生活を身につけること等を目的として、平成19(2007)年から毎年「全国高校生食育王選手権大会」を開催しています。

同じ高等学校に在学する生徒3人1組でチームを組み、予選はウェブサイトで食に関する知識等について40問の問題に答えます。予選を勝ち進んだ10校が福井県で行われる決勝大会に参加します。

決勝大会では例年、食に関するクイズや与えられた食材を活用した技能テストのほか、テーマに合わせた料理づくりで競い合います。料理づくりでは、作る料理のコンセプト等に関するプレゼンテーションの後、調理・配膳します。そして、出来上がった料理を審査員が食べ、見た目や、味、レシピ全体のバランス(栄養バランス)などが総合的に評価されます。

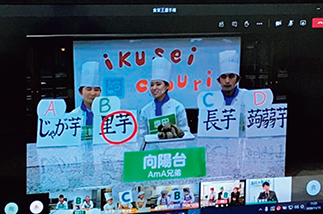

令和2(2020)年は、第14回大会を行い、過去最多の345チームがエントリーしました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、決勝大会をオンラインで開催しました。

決勝大会では初めて、参加チームが1問ずつクイズを作成・出題し、他のチームが回答して正解数を競う「食育四択クイズ」を行いました。高校生が自分たちの暮らす地域の食について自ら考えることにより、地域の食に関する新たな発見や地域の食文化等への愛着を持つきっかけとするため、地域の特産品、伝統野菜、郷土料理など、チーム自らテーマを決め、テーマに沿って実施したヒアリング調査等をもとに、クイズを作成しました。

さらに、「地域のお悩み解決レシピ」をテーマに、地域の悩み事や困りごとに着目し、食のアイデアで解決するレシピを考案しその考案したメニューのプレゼン・調理を行いました。計2種目について審査を行った結果、「かつろうキッチン(葛飾(かつしか)ろう学校)」が優勝しました。

今後とも、この大会を通じて、全国の高校生に、正しい食の知識や地域の郷土料理・食文化に関する知識を身につけてほしいと思います。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974